初めて購入したレコードは、中1当時放送されていた青春ドラマの挿入歌、中村雅俊の「ふれあい」だった。

以来、徐々に音楽を所有することに目覚めていくわけだが、中学生にレコードは高価なので、カセットテープを使ったエアチェックで当時流行っていたフォークソングなど収集していた。洋楽に目覚めるのはもう少し先の話になる。

ある日、級友のI君から「レコード聴きにこないか?」と誘われた。兄貴が買ってきたアルバムが最高にカッコいいので自慢のステレオで聴かせたいと。少し興味があったので、隣町のI君宅まで自転車を走らせた。

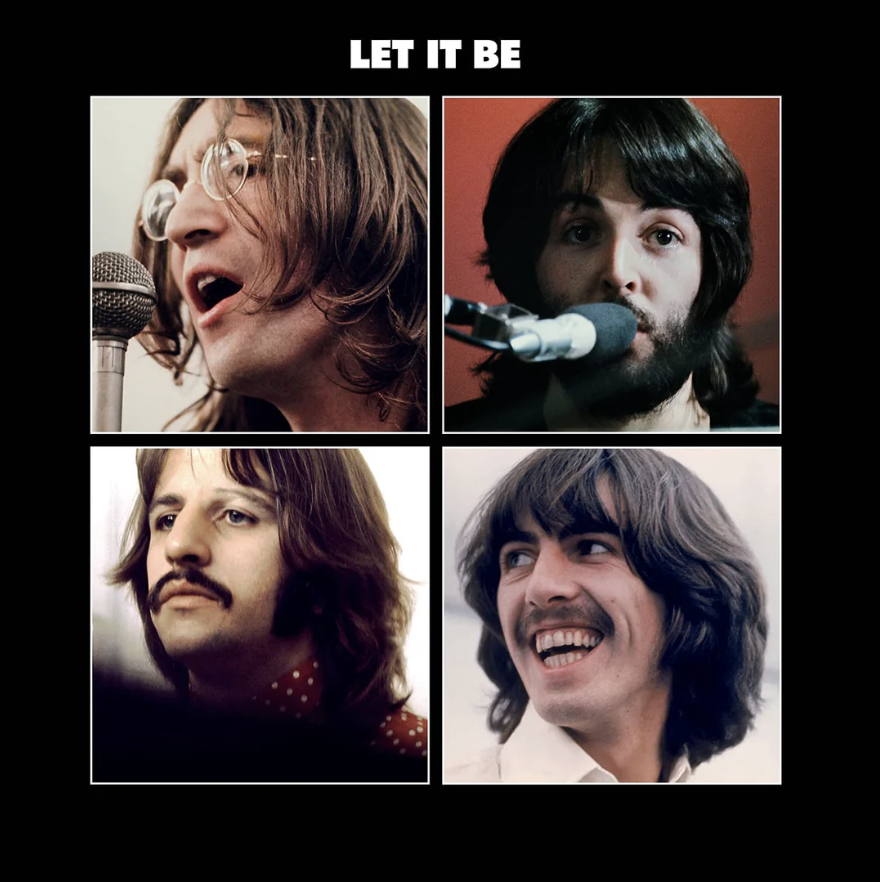

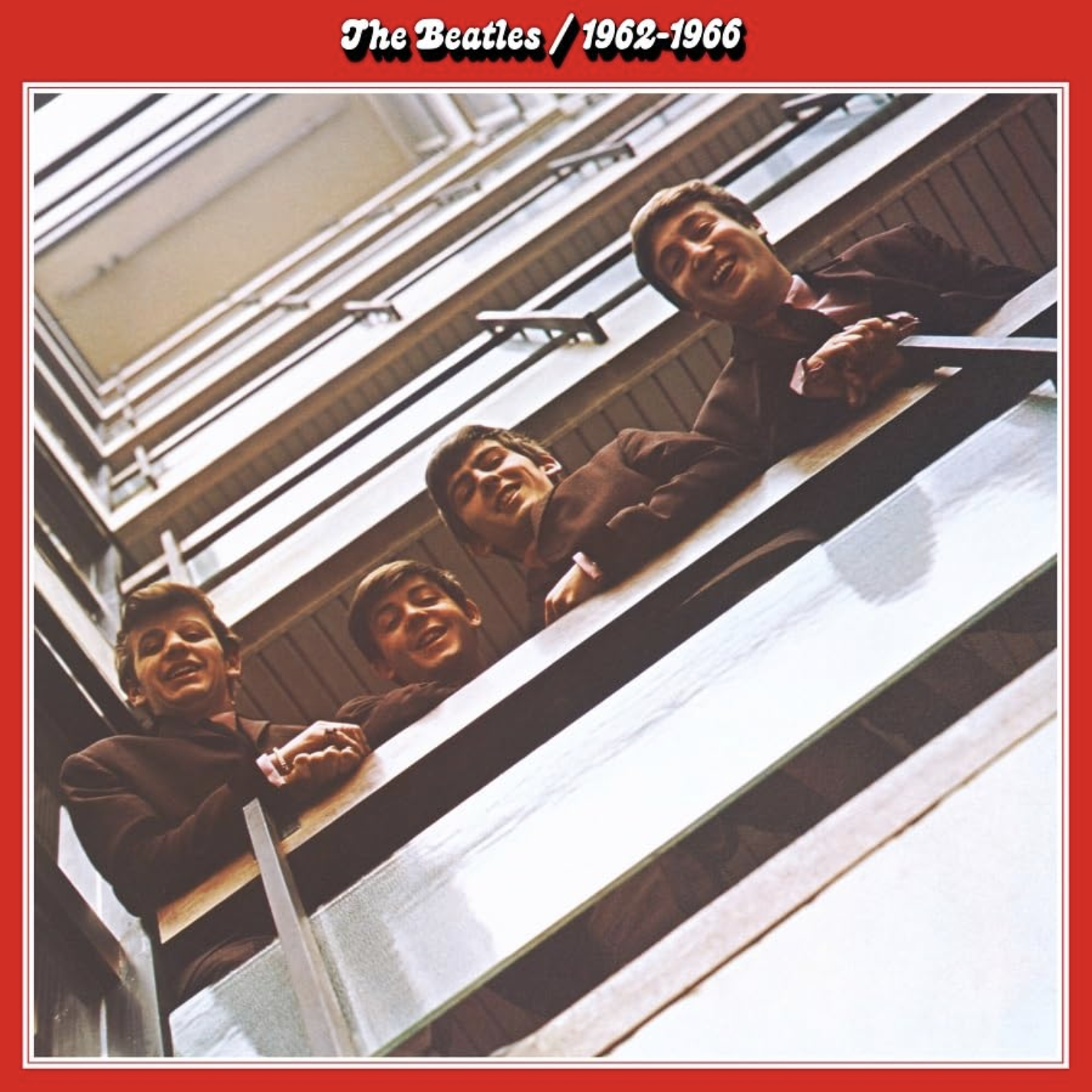

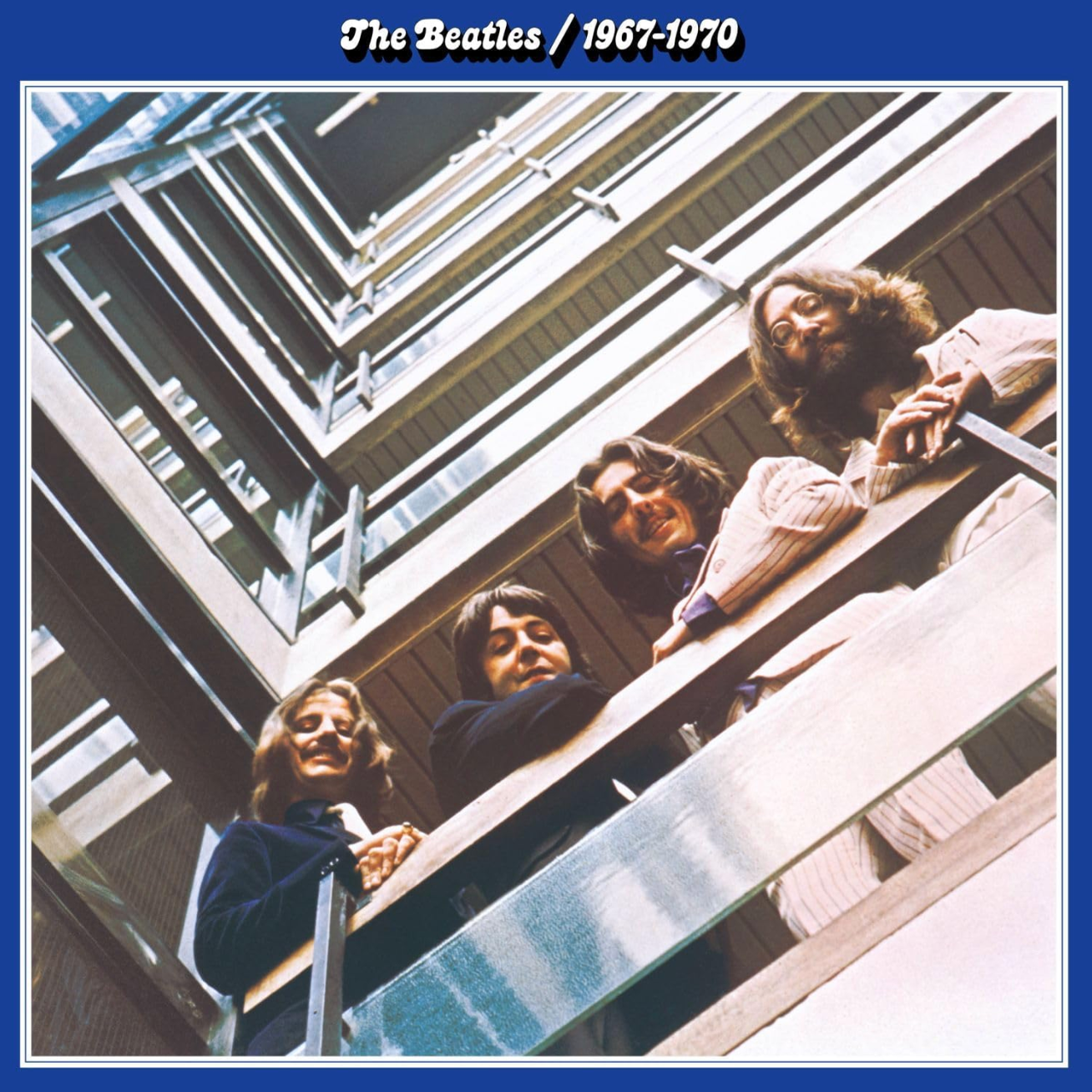

そのレコードは、誰もが一度は通るビートルズ入門アルバム「赤盤青盤」だった。

痺れながら全曲聞き終える。そして驚いた。なぜなら多くの曲に聞き覚えがあったからだ。学校の昼休みに耳にした曲、体育祭の行進曲で使われていた「オブラディ・オブラダ」。「シー・ラブズ・ユー」や「抱きしめたい」など初期の名曲は街中のBGMやラジオ・テレビなどで頻繁に流れており、楽曲の鮮烈な印象はしっかりと耳に残っていた。

「あれもこれもビートルズだったんだ」。I君宅でのビートルズ体験は洋楽ヴァージンの脳天を杭打ち、それからの音楽人生の根っことなった。

世代的に、ビートルズが根っこの音楽フリークはまわりにたくさんいた。しかし、通過儀礼を経て成長とともに徐々に枝分かれしていく。めんどくさいのがローリングストーンズに傾倒していった連中で、「ビートルズ?あんなのガキが聴く曲だよ」とそれ以外を見下す傾向があった。自分の場合、より過激な音を求めてハードロックへ移行するのだが、そこでも派閥が存在していた。

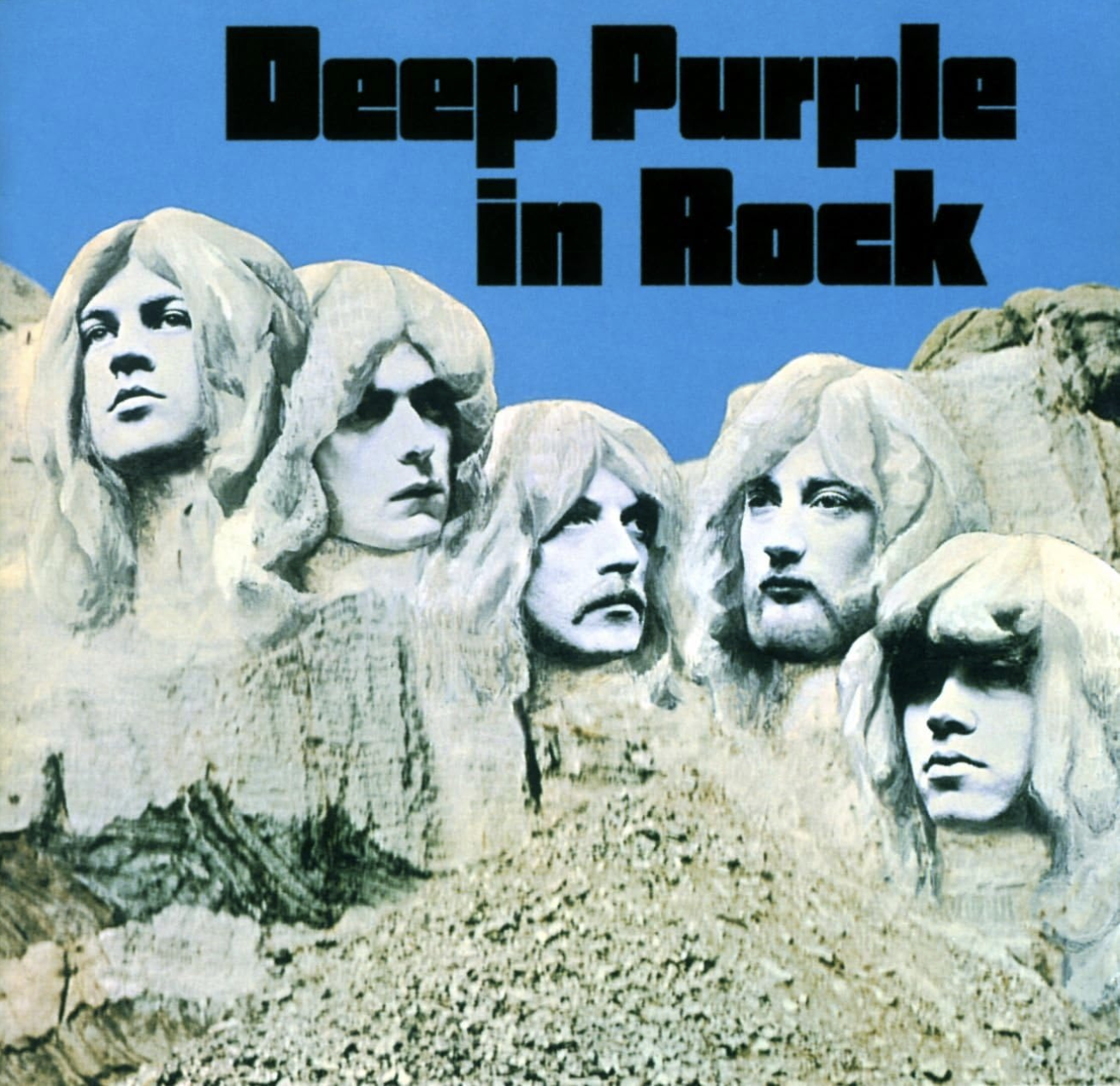

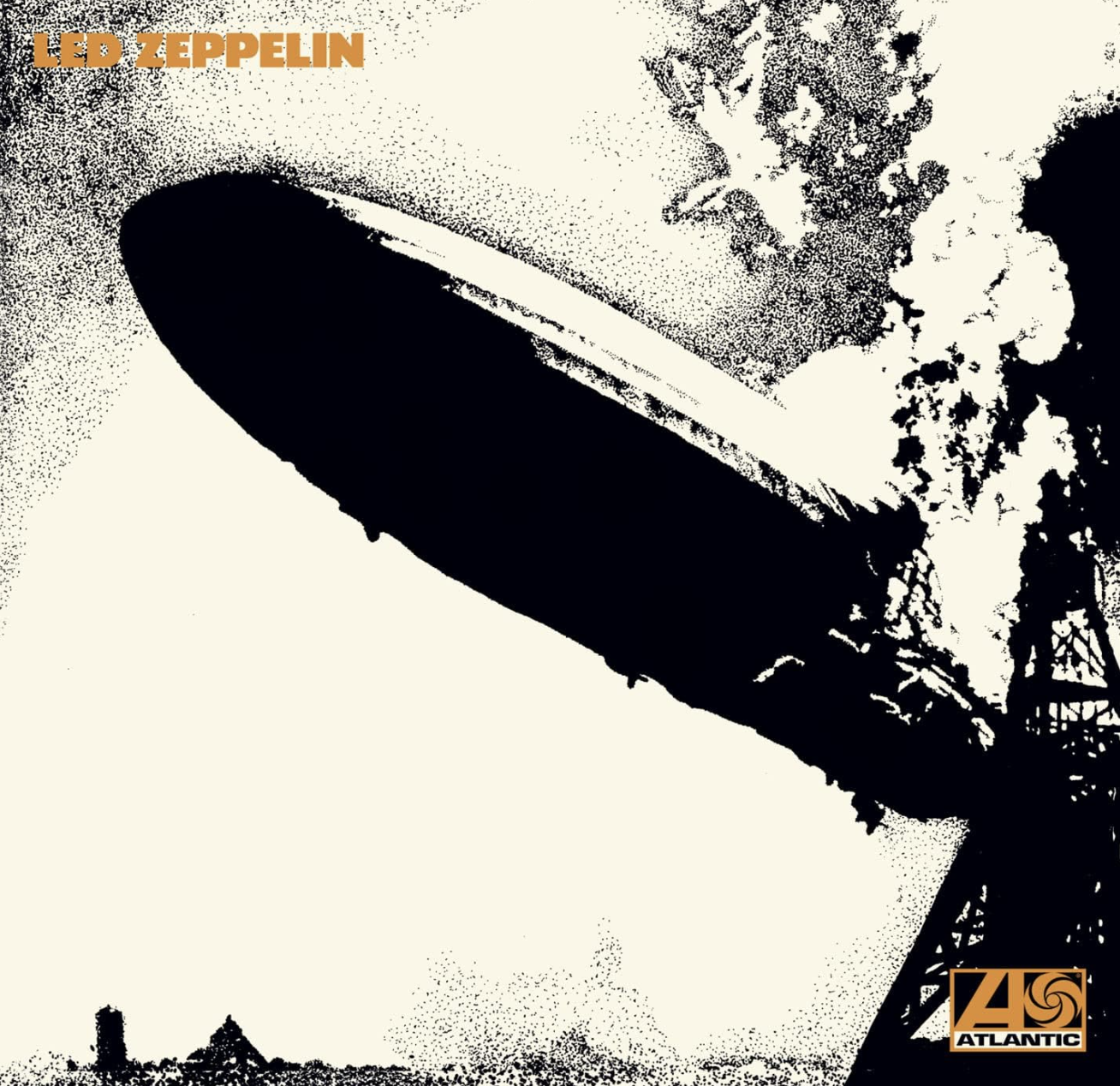

パープル派vsツェッペリン派。当然ディープパープル推しなのだが、同じハードロックとしてカテゴライズされていたレッド・ツェッペリン派は、一緒にされるのも嫌がっていた。今から思えば、ストーンズもツェッペリンもブルースがベースにあり、ビートルズの美しいメロディラインに耳慣れした者には、まだハードルが高かったのかも知れぬ。自分にはパープルの方が分かりやすかったということだ。両グループの良さがわかってきたのは、もう少し大人になってからだった。

(以降の波瀾万丈な音楽体験は。過去に書いたコラムを参照ください)

デザインは音楽と共にあった。

今でも、グラフィックメディアの頂点だと思っているのが今は無きLPジャケットだ。31×31cmの世界で表現されるビジュアルは楽曲とセットで刷り込まれ、名盤のアートワークは見ただけで音が聴こえてくる。おそらく25cmでも35cm角でもダメで、あの絶妙なサイズ感だからこそ長らく愛されてきたんだろう。

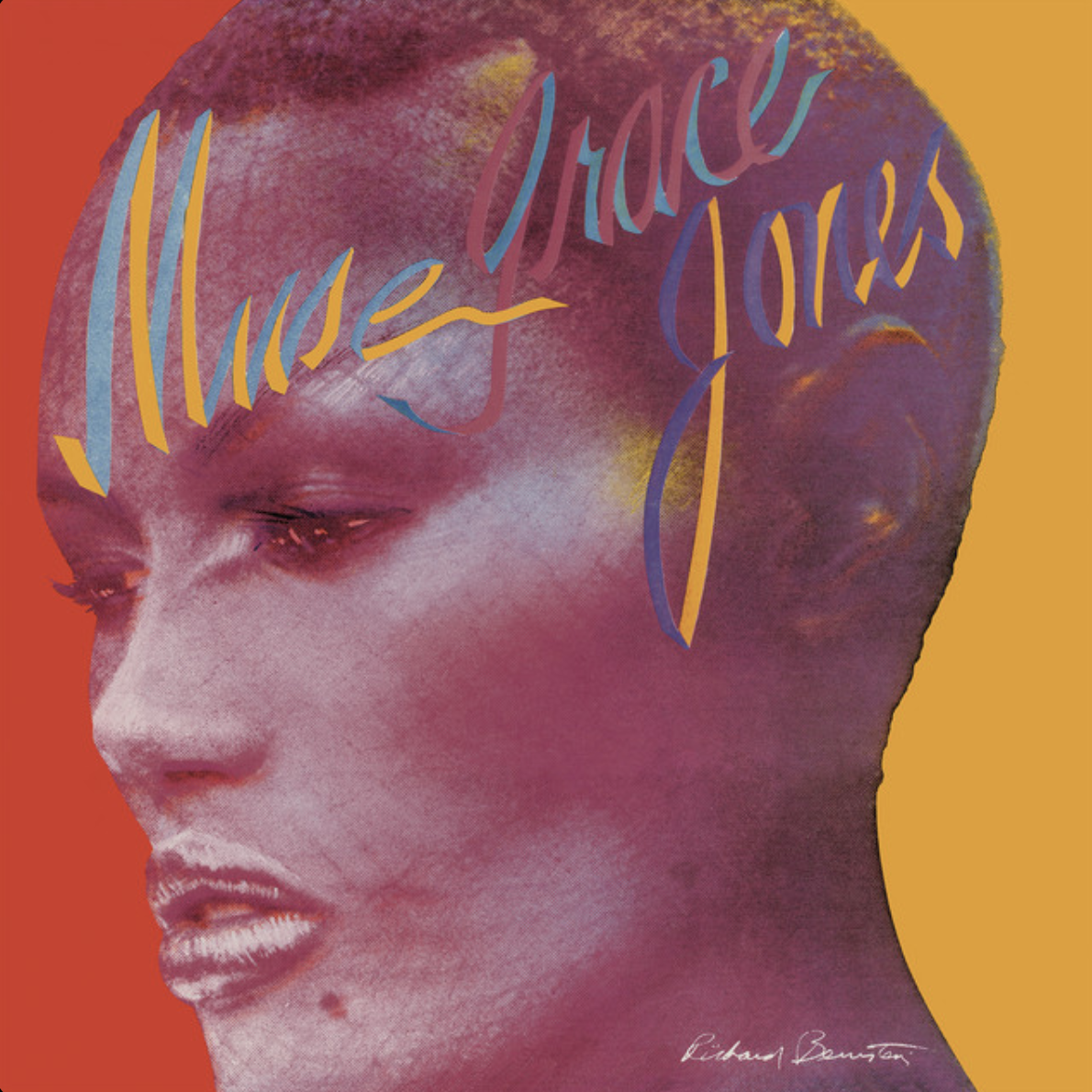

YMOの登場でテクノの洗礼を浴びた高校時代、宮崎の街中にあった西村楽器店に通っては、片っ端からアルバムを物色していた。音楽の中身よりLPジャケットのデザインに興味があったからだ。おっ!と思った一品に、なけなしの小遣いをはたいてジャケ買いなどやっていた。最初の衝動買いはグレース・ジョーンズの「MUSE」だったが、一度しか聴いていない。

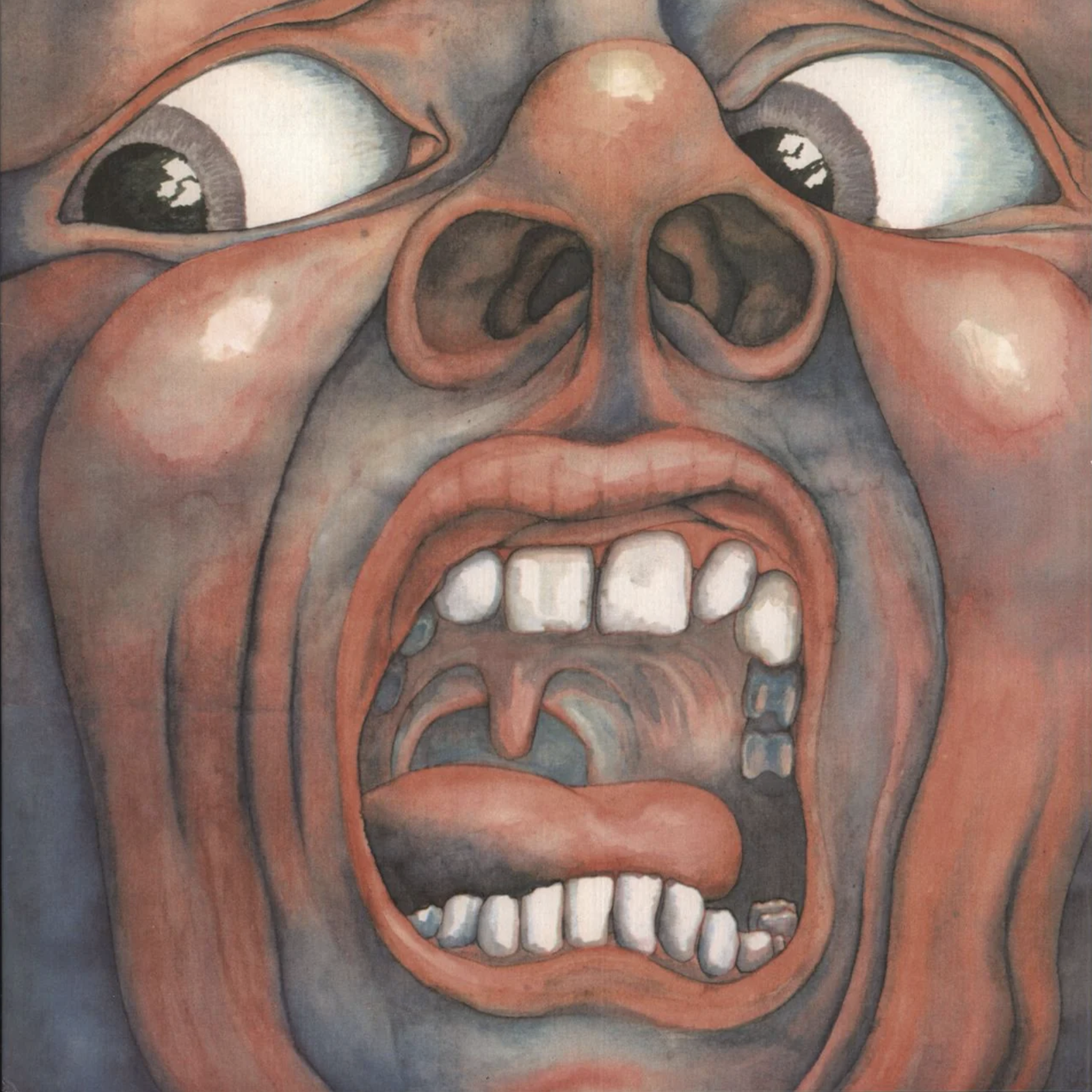

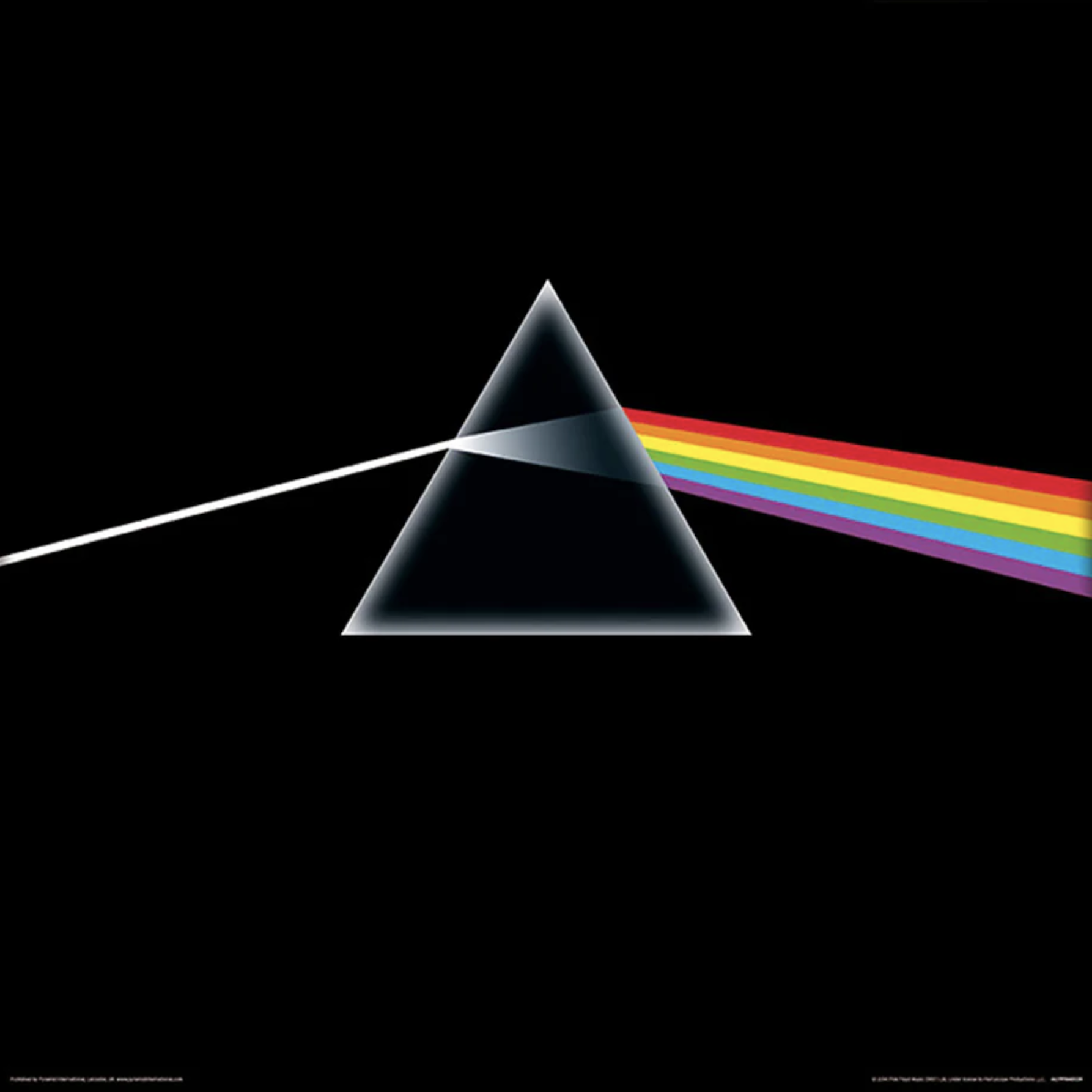

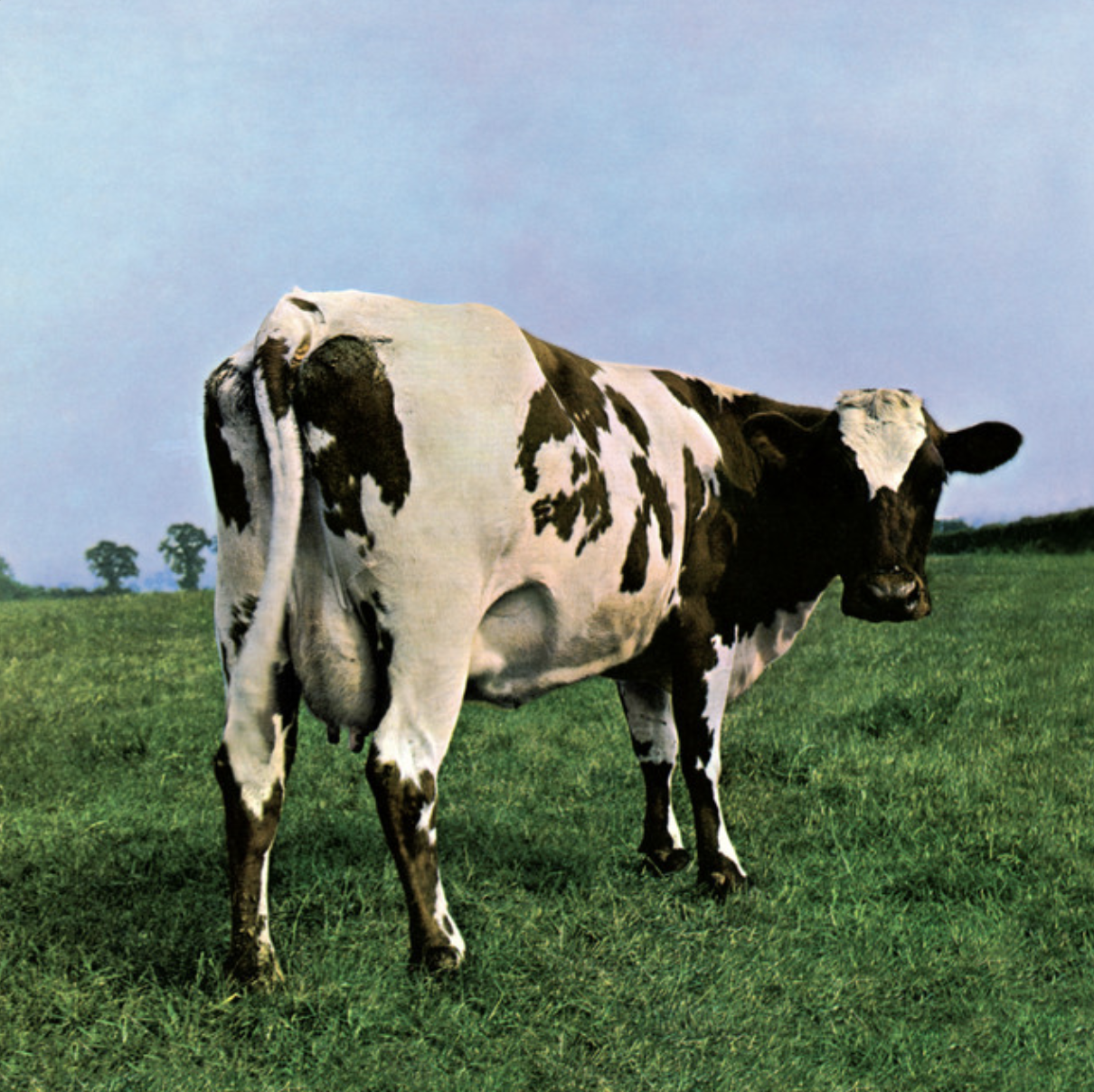

音楽のレパートリーは増えた、しかしプログレッシブロックだけは苦手だった。大作、長尺、変拍子、転調・・。A面23分の一曲のみとか常軌を逸している。遠い世界の音楽だと距離をとっていたが、ジャケットデザインコレクションには複数のアルバムがあった。クリムゾンの「キング・クリムゾンの宮殿」は当然として、何よりピンク・フロイドの「狂気」と「原子心母」は他のどのアルバムよりも突出して異彩を放っていた。

このジャケットをデザインしたユニット、ヒプノシスのドキュメンタリー映画で、「原子心母」の制作秘話が語られていた。「意味のないものにしよう」。選んだのは「牛」だった。音楽の内容にすら合致していない、ただの見返り牛。意味不明にもほどがあるが“無意味”の破壊力は凄かった。アルバムはベストセラーとなり、このアートワークはアルバムジャケットデザインの歴史に残る一枚となった。世界で一番有名な牛だ。

このエピソードは、いろんな縛りごとで窮屈になっている我々に勇気を与えてくれる。表現に際限などないんだと。ただし、無意味な提案を受け入れてくれるクライアントは、もうこの世に存在しない。

中村雅俊のEP盤からはじまり、カセット、LP、CDを経て、今はSpotifyで音楽を聴いている。時流と利便に淘汰され、音楽のパッケージデザインはいずれ姿を消すだろう。寂しくもあるが、いつでもどこでも聴きたい曲がすぐに聴ける環境は、ほんとうに素晴らしい発明だ。今、人生の中で最も音楽を聴いている。

音楽がここまで連れてきてくれた。自分にとって一番大切な表現は、デザインや映画以上に、まぎれもなく音楽だ。