こんな文章書いておきながら、スマホであれパソコンであれ、モニター上の文章というものがどうも苦手だ。読めはするが、頭にすんなり入ってこない。自分にとって、「読んで理解する」ことは、「紙で読む」行為が欠かせない。

なので、メールで届いた企画書やパソコン上で書いた文章などは、一度プリントアウトしてインプットすることが多い。デジタルネイティブな方々からしたら、非効率でノンペーパーレスな絶滅危惧種のような話だろうが仕方がない。

モニターは発光体であり、言うなれば太陽光を直に見ているようなものだ。それに対して、紙にプリントされているものは、月の光のような柔らかい反射光で感知している。そのワンクッションが、自分の認知スピードにフィットしていると思われる。

もう一つ、自分の読解力に貢献する紙モノの特性として、イージーな閲覧性があげられる。「めくる」ことができるという機能だ。

慢性的な健忘体質で、ミステリー小説など読んでいると、これ誰だっけ?という事態に遭遇することが多い。そんな時にこの「めくる」が活躍する。ささっとページを戻して、ああ、こいつかと即座に答えにたどりつけたりする。この行ったり来たりが簡単にできる機能は、内容を理解するうえでとても大切だ。

今だに新聞を定期購読しているのだが、ページをめくるごとに世の中の出来事一覧を俯瞰で把握できるのは、このメディアの最大の強みだろう。即時性ではデジタルに遠く及ばず、購読料がかかり、読む場所が限られ、指が黒くなったりと、もはや消滅必至のオールドメディアではあるが、その閲覧性と深掘りは、スクロールで消費されすぐに忘れさられる画一的なデジタルニュースと比較して、まだギリギリ存在意義がある。

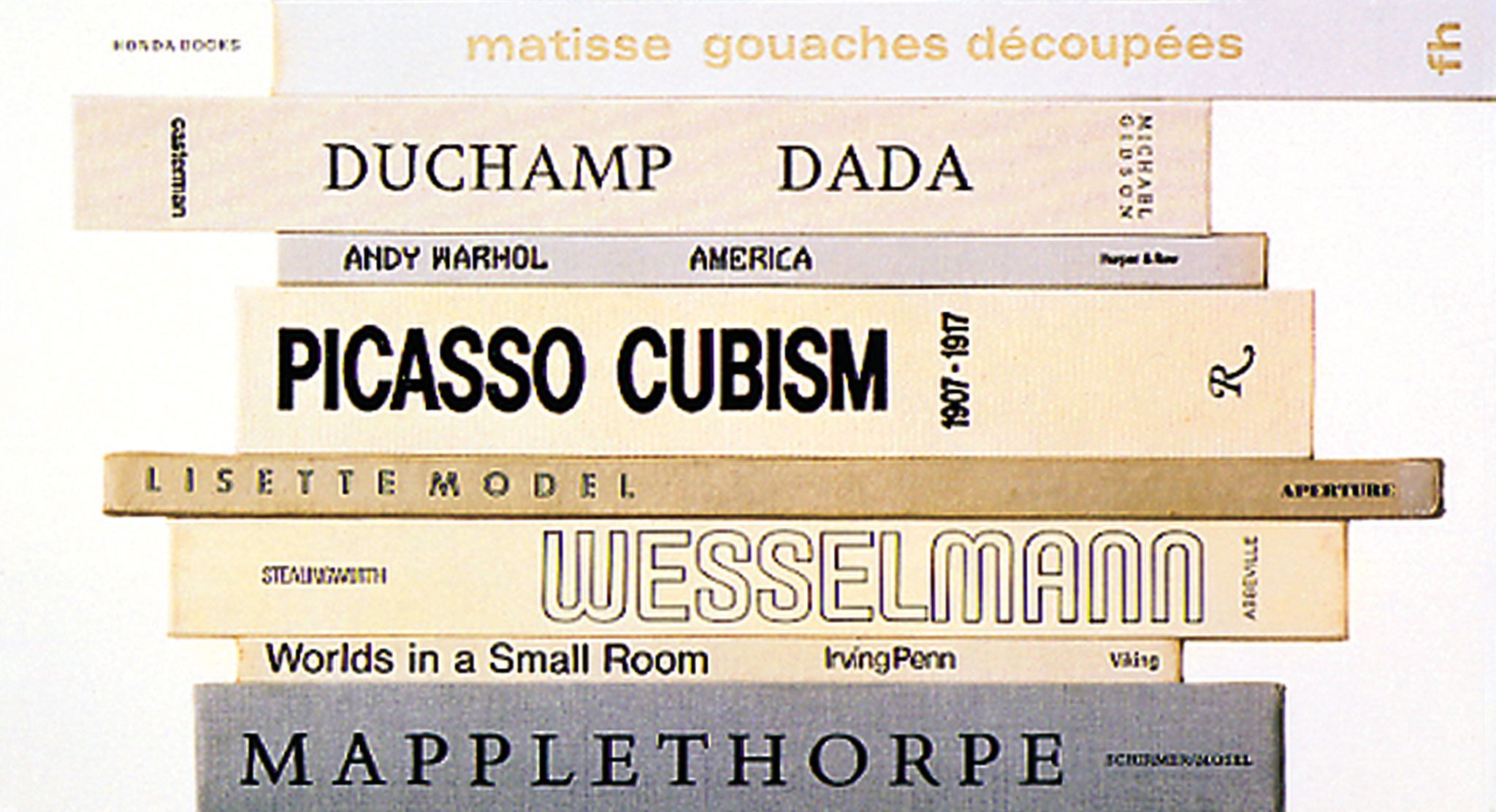

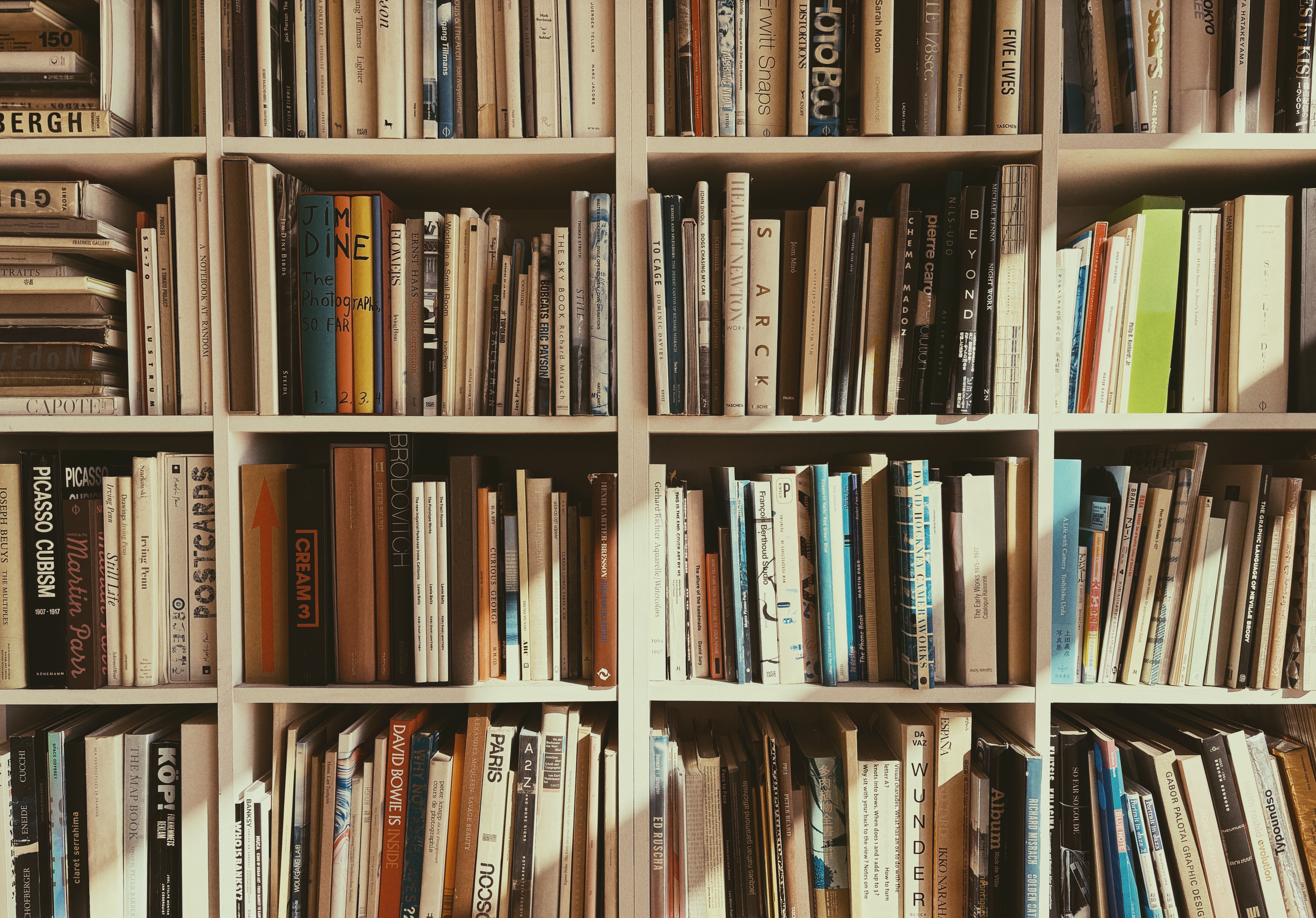

紙が人生必需品ということもあり、本というプロダクトも必然的に好きになる。仕事柄、写真家やアーティストの作品集、デザイン本など気に入ったものを収集してきたが、数えてみたら800冊以上あった。本棚に入り切らなくなり収集癖も治ったが、いずれ店じまいが訪れた時、どうすんだよこれである。往年のデザイン事務所では見慣れた眺めだったが、こんな有様もまたノスタルジックな情景となっていくんだろう。

しかし、それでも、好きな本に囲まれて過ごす環境は、今だに居心地がいい。

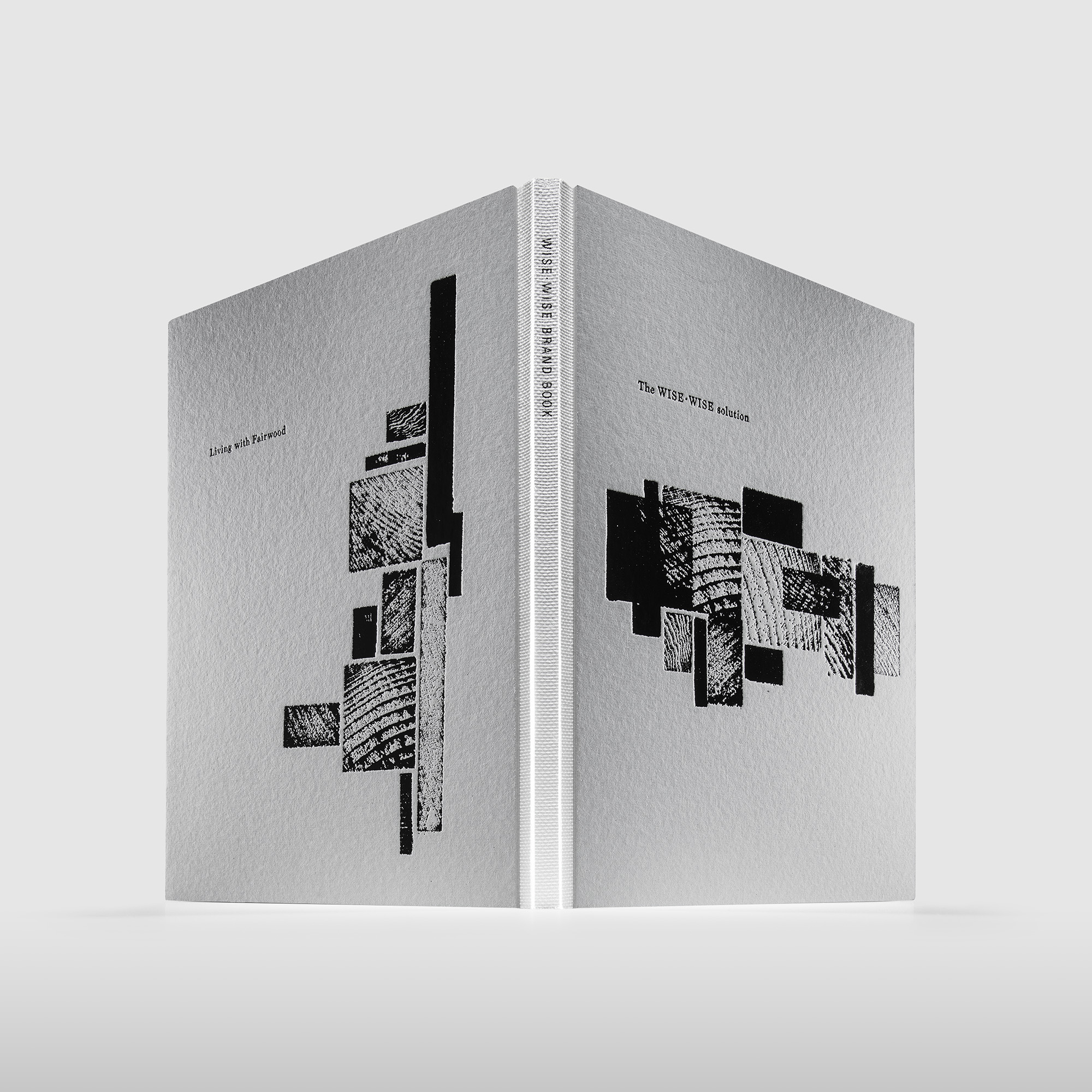

仕事でも、これまでたくさんのブランドブックやカタログ・パンフレットなどのページものをデザインしてきた。ブックデザインの醍醐味は、自分の場合、ページネーションを組み立てることにある。コンセプトを考え、ストーリーを構成し、めくるという機能を最大限に活用してメリハリやサプライズを仕込んでいく。

ページをめくるという行為は、ワクワク感も醸成する。めくった先に何があるか。漫画のいきなり全面見開きや、ストーリーの転調、推理小説のどんでん返しなど、この特性を活かしたモノも多い。

そのうえで大切なのが、紙だ。

色や風合い、厚さなど、膨大な種類の中から、その内容にふさわしいものを吟味しセレクトする。選ばれた紙は、視覚情報だけではないフィジカルなめくる触感をもたらし、印象をより深くする。この質感だけはデジタル書籍に絶対真似ができない。

パピルスに印字されていた時代から5,000年。本という形態の親しみやすさと利便性は、長い時間をかけて人類のDNAに組み込まれてきた。デジタル書籍が登場した当初、世の中の本はあっという間に駆逐されると噂になったが、そうやすやすとデジタルの侵食を許さない。

出版不況も長らく続き、街の本屋も次々と姿を消しているが、それでも本は生きている。

もうしばらくは、めくる喜びを楽しませてほしいと願う。

WISE WISE/BRAND BOOK

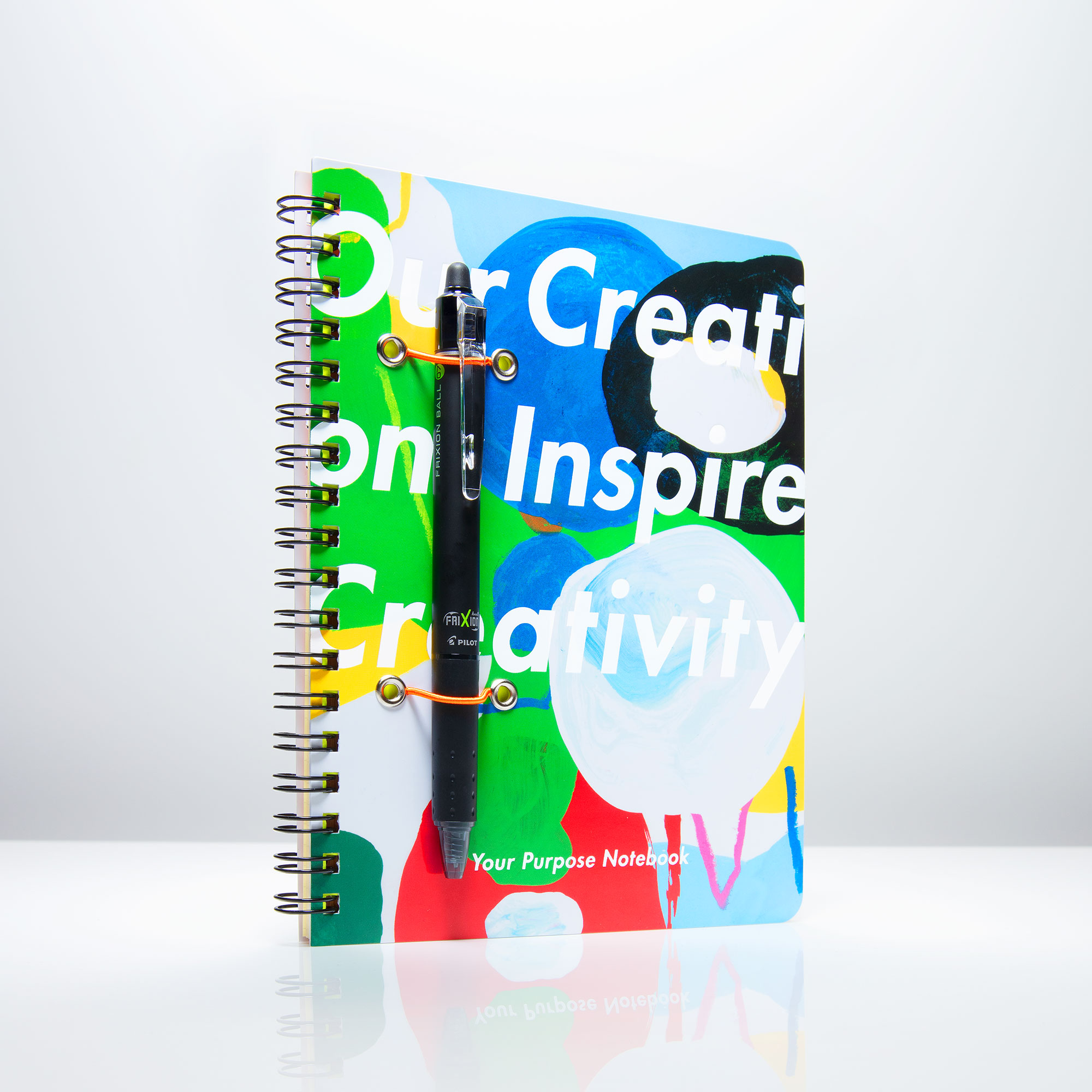

PILOT /BRAND BOOK

PILOT /BRAND BOOK

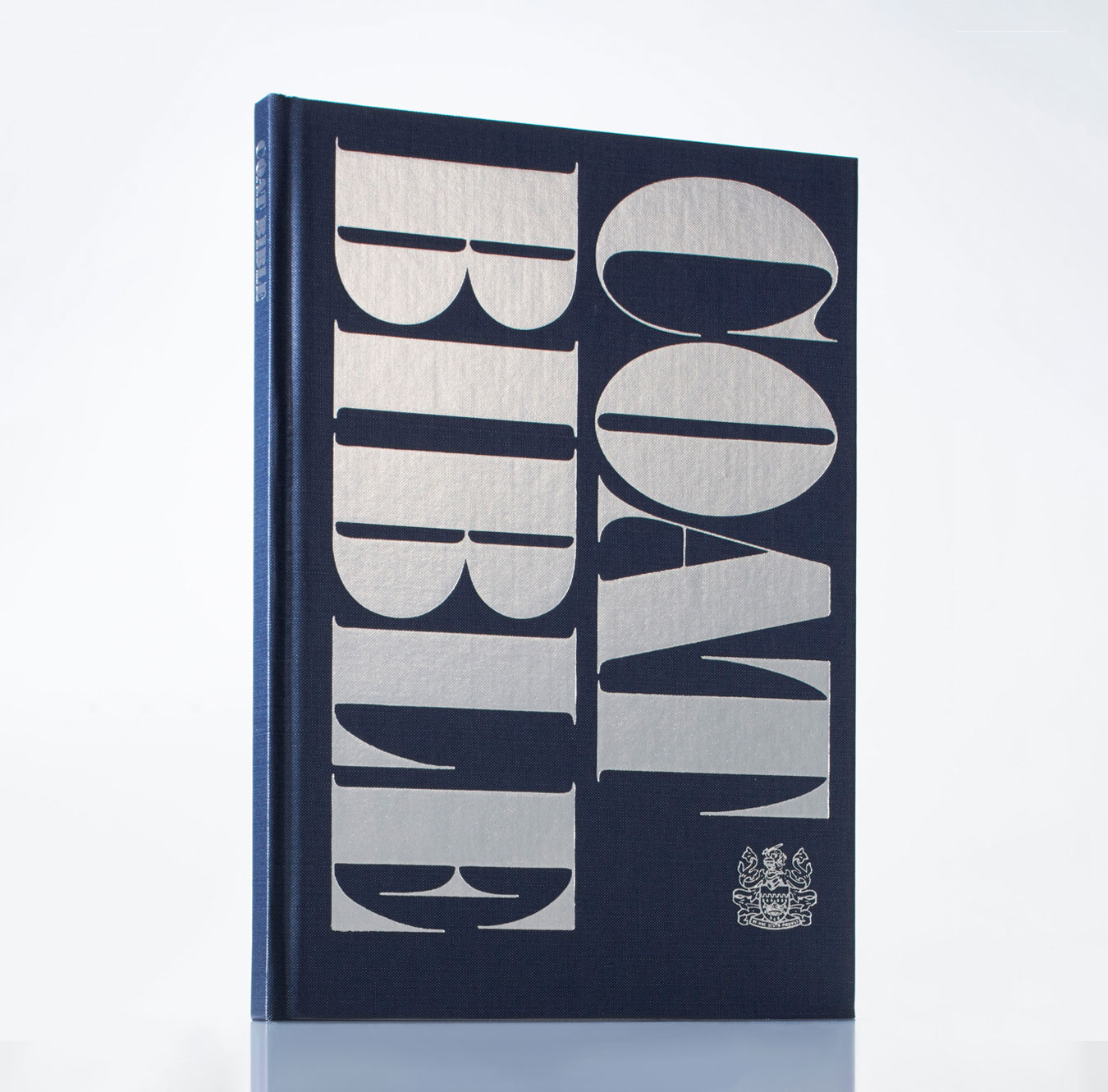

Aquascutum/COAT BIBLE

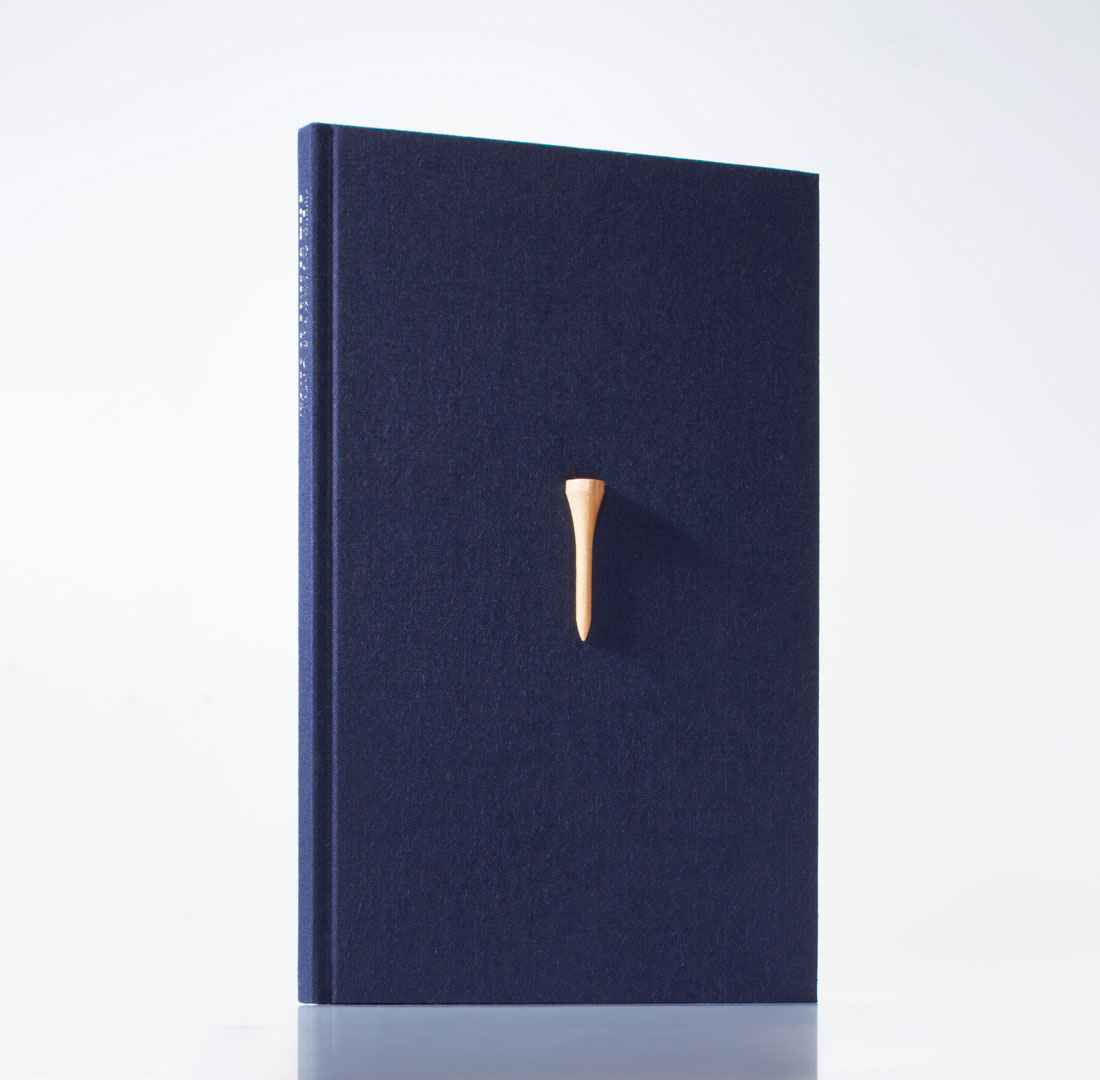

PRGR/BRAND BOOK

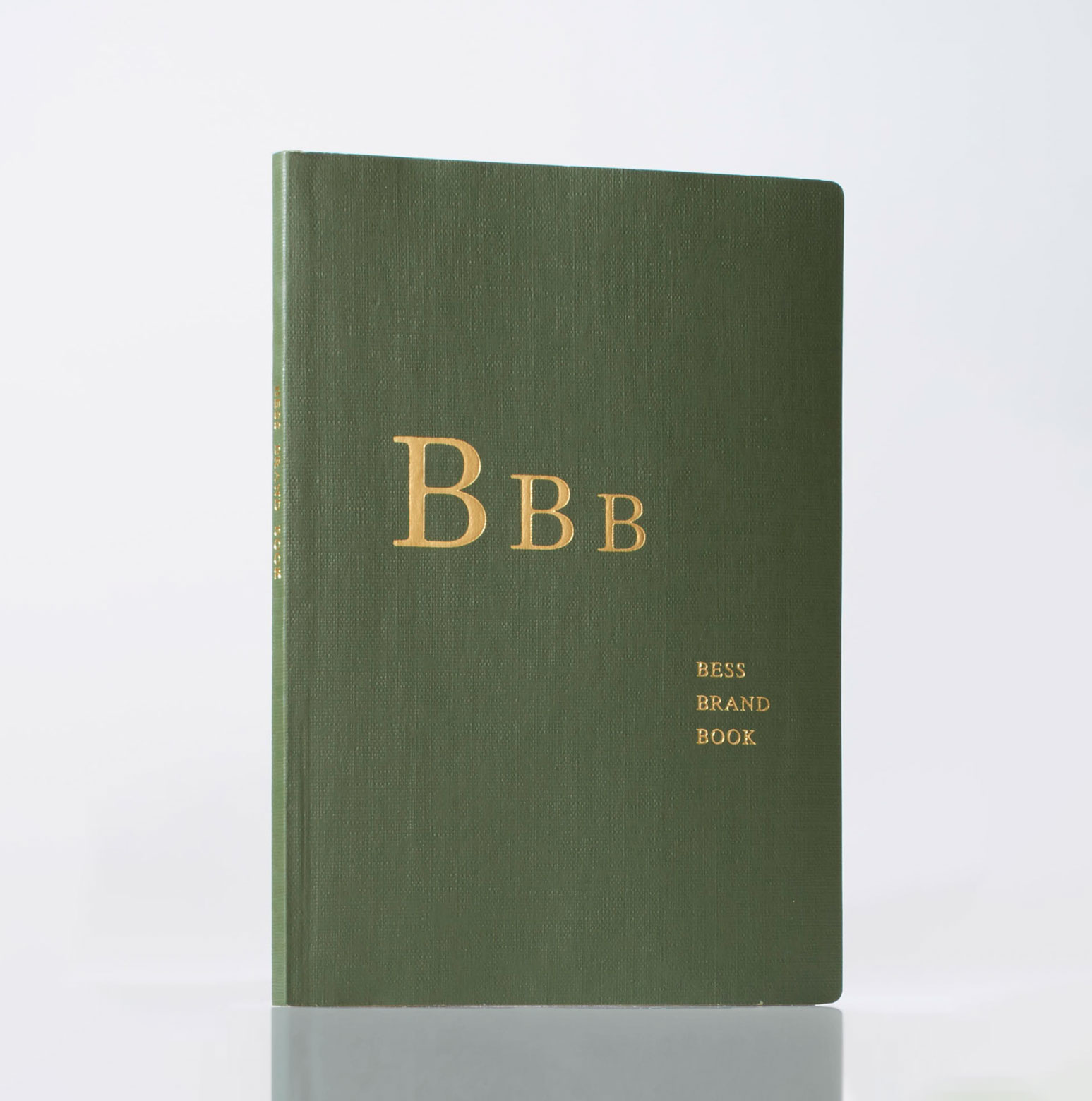

BESS/BRAND BOOK