“RADIO”というバーが神宮前にあった。

世間知らずのペーペーデザイナーだった頃、「大人の酒を教えてやる」と先輩に連れて行かれた伝説的なバーだ。重厚な扉、カウンター席だけの薄暗い店内、ジロリと一瞥をくれる常連風オトナ。所作に隙のないバーテンダーに、一挙手一投足ですべてを見透かされる雰囲気。緊張の中で唯一知っていたカクテルを(そうばれないように)オーダーした。

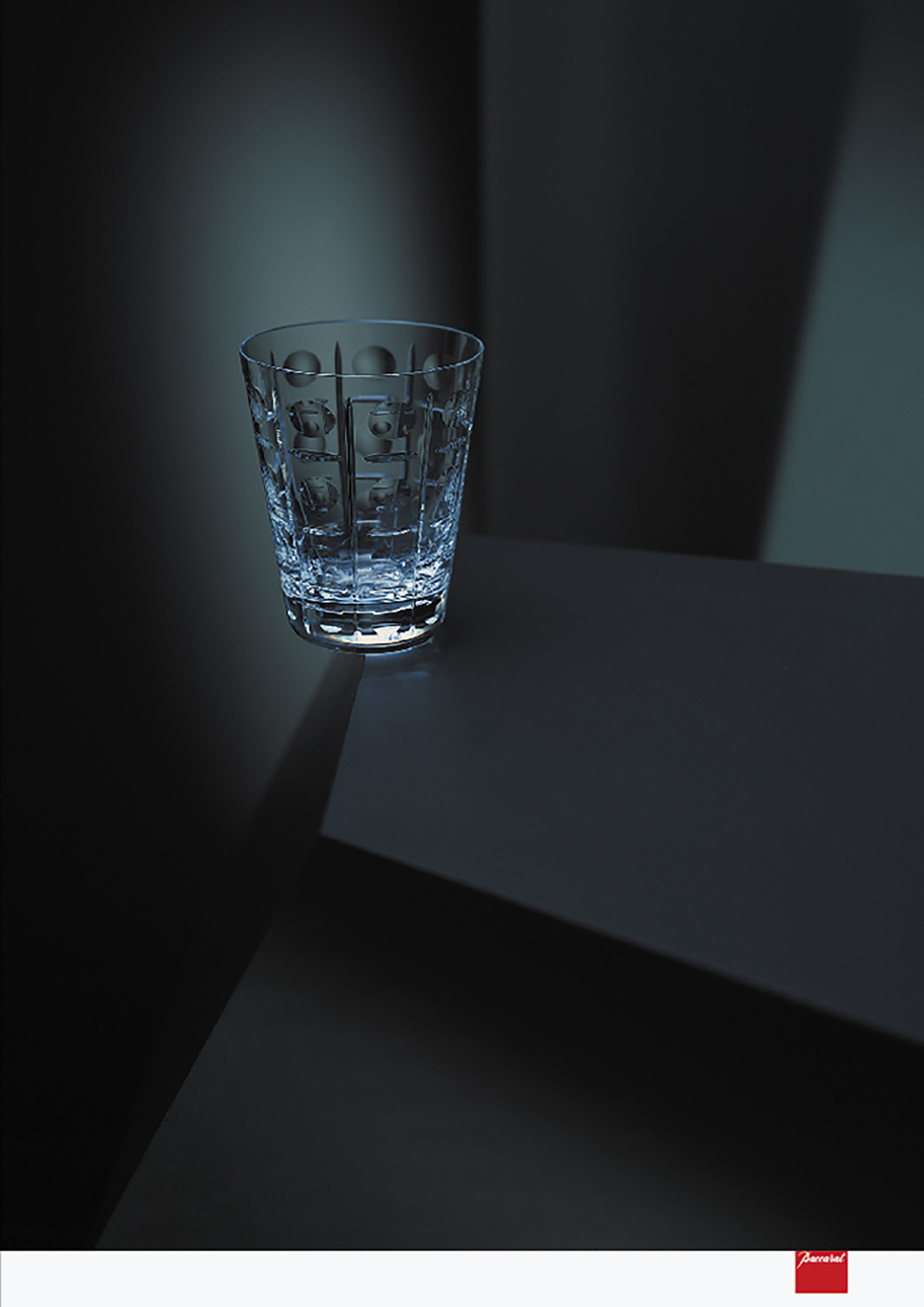

そのドライマティーニはとても美しかった。グラスがである。酒はコップで飲むもので”グラスで飲む”という概念さえなかった自分にとって、幾何学的なカッティングが施された、繊細で優美なフォルムのそれは衝撃的に美しかった。マティーニを飲むのも忘れて見入っていると、優しいバーテンダーが教えてくれた。「アンティークのバカラですよ」。それがバカラグラスとの最初の出会いだった。

フリーになったばかりのある日、「バカラ・パシフィックの仕事ですが…」と連絡がきた。断るはずがない。

当時、バカラ社はグラスの他にアクセサリー、ファッション等に力点を置いた多角化戦略を進めており、コミュニケーションも全世界共通の表現で展開していた。ただ、日本を中心としたアジア圏内においては、クリスタルグラスのバカラというイメージが根強く、そういう層に対してのフォローもしておきたい。

ついては、独自のコミュニケーションプランを本国にプレゼンテーションしたいので、手伝ってもらえないか?という内容だった。ブランディングの世界展開中に、エリア独自のプランを提案するのは至難の技である。納得させる説得力、それに値する表現がセットになっていない限り実現するのが難しい。自分の仕事は、「本国を納得させる、バカラグラスの美しさを表現すること」と理解した。

最初の出会いからバカラの虜になってしまい、買える範囲のグラスをいくつか持っていた。商品を手元に置いてアイデアを考えるのはいつものやり方だが、バカラの場合はもれなく酒がついてくる。ハードルが高い案件に悶々としながら酒量も増え、「バカラは何故美しいのか?」という哲学的な問いに酩酊が加速する。

〆切が間近に迫ったある日、お気に入りのバカラを割ってしまった。酔っ払って洗っている最中にパキッとやってしまった。何個めだ。バカラグラスはとても繊細なのだ。そしてその悲しみと引き換えに閃きを得た。儚い、だから美しい。

「ぎりぎりの緊張感に宿る美しさを表現したい」。クリスタルの質感やフォルムだけではなく、最も美しい瞬間を写し取りたいと提案した。テーブルの際に置かれた今にも落ちそうなグラス、そんなシチュエーションこそクリスタルが最後の光明を放つ最も美しい瞬間ではないのか?と考えたのだ。

そして、無駄に終わるかもしれないが、ラフではなく、撮影した写真でプレゼンテーションさせて欲しいとお願いした。この表現は、写真でしか伝えきれないと確信していたからだ。

スタジオは異様な静寂と、張りつめた空気につつまれていた。組み上がったセットにグラスを置く。爪楊枝の先端で落ちる寸前まで慎重にチリチリと押して行く。アシスタントの喉元がゴクリと鳴る。接着剤などもちろん使用していない。マットすら敷いてなかったのではないか、なぜなら”緊張感”そのものを写し取る撮影だったからだ。

後日、パリ本社からGOサインがでたとの報告を受けた。プリントは社長室に飾られたらしい。祝杯にシャンパンをあけた。グラスはバカラの”ベガ”だった。

P/Mikio Hasui

CD,AD/Eiki Hidaka

D/Shunichi Aita